延安精神內(nèi)容及精髓之——延安精神內(nèi)涵

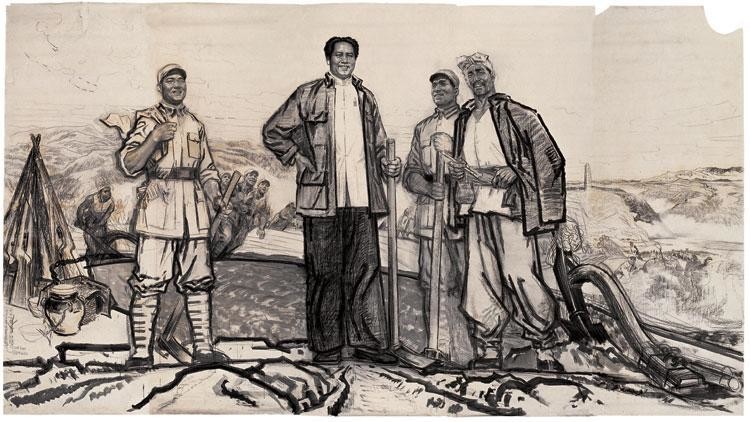

自力更生、艱苦奮斗的創(chuàng)業(yè)精神

中國(guó)共產(chǎn)黨是靠艱苦奮斗起家的�����,中國(guó)共產(chǎn)黨和人民的事業(yè)是靠艱苦奮斗不斷發(fā)展壯大的�����。回顧黨的歷史��,從在上海成立到井岡山時(shí)期,從遵義會(huì)議到延安時(shí)期,從西柏坡到奪取全國(guó)政權(quán)�,從新中國(guó)成立到改革開(kāi)放新時(shí)期,艱苦奮斗是工作作風(fēng)���,也是思想作風(fēng)���,是中國(guó)共產(chǎn)黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和政治本色,是凝聚黨心民心�、激勵(lì)全黨和全體人民為實(shí)現(xiàn)國(guó)家富強(qiáng)、民族振興共同奮斗����。

全心全意為人民服務(wù)的精神

延安時(shí)期是中國(guó)共產(chǎn)黨在中國(guó)局部地區(qū)建立人民政權(quán)并不斷擴(kuò)大執(zhí)政區(qū)域的重要時(shí)期���。中國(guó)共產(chǎn)黨歷來(lái)把為中國(guó)廣大人民謀利益作為自己的根本宗旨��,在延安時(shí)期又響亮地提出了“為人民服務(wù)”的口號(hào)并在全黨認(rèn)真實(shí)踐�。那時(shí)的陜甘寧邊區(qū)政府��,被譽(yù)為“民主的政治。”

理論聯(lián)系實(shí)際��、不斷開(kāi)拓創(chuàng)新的精神

延安時(shí)期是中國(guó)共產(chǎn)黨科學(xué)總結(jié)正反兩方面經(jīng)驗(yàn)���,成功地推進(jìn)馬克思主義中國(guó)化����、在理論上實(shí)現(xiàn)第一次歷史性飛躍的時(shí)期����。毛澤東同志的許多重要著作���,如《中國(guó)革命戰(zhàn)爭(zhēng)的戰(zhàn)略問(wèn)題》���、《實(shí)踐論》�、《矛盾論》、《論持久戰(zhàn)》�����、《新民主主義論》����、《論聯(lián)合政府》等����,都是在延安時(shí)期完成的�。

實(shí)事求是的思想路線

用實(shí)事求是來(lái)概括中國(guó)共產(chǎn)黨的思想路線��,也是在延安時(shí)期�����。實(shí)踐表明,只有解放思想��,才能達(dá)到實(shí)事求是;只有實(shí)事求是�,才是真正地解放思想�����。在新世紀(jì)新階段��,按照十六大的要求�,切實(shí)做到發(fā)展要有新思路,改革要有新突破�,開(kāi)放要有新局面���,各項(xiàng)工作要有新舉措���,這就叫作堅(jiān)持解放思想���,這也叫作堅(jiān)持實(shí)事求是���。

延安精神是是什么:延安精神內(nèi)容及精髓

延安精神內(nèi)容及精髓:一���、延安精神的歷史條件和發(fā)展進(jìn)程延安精神是指以毛澤東同志為代表的中國(guó)共產(chǎn)黨人在延安時(shí)期的特殊歷史階段�,在爭(zhēng)取民族獨(dú)立和人民解放事業(yè)的偉大斗爭(zhēng)實(shí)踐中���,培養(yǎng)��、形成和發(fā)展起來(lái)的崇高革命精神和優(yōu)良革命傳統(tǒng)����,是民族精神的升華�����,是革命精神的傳承�����,是馬克思主義中國(guó)化的重要成果���,是時(shí)代精神的體現(xiàn)�����。

(一)馬克思列寧主義���、毛澤東思想是延安精神產(chǎn)生的理論基礎(chǔ)

我們黨在運(yùn)用馬克思主義解決中國(guó)革命實(shí)際問(wèn)題的過(guò)程中���,不斷推進(jìn)馬克思主義中國(guó)化。馬克思主義中國(guó)化的第一個(gè)成果毛澤東思想萌芽于大革命時(shí)期,開(kāi)始形成于土地革命戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期��,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)征路��,成熟于延安土窯洞。延安精神正是伴隨著毛澤東思想的成熟而逐漸形成和發(fā)展起來(lái)的。毛澤東思想是延安精神產(chǎn)生的理論基礎(chǔ)和正確指南��,延安精神是毛澤東思想的具體運(yùn)用和生動(dòng)體現(xiàn)。

(二)黨領(lǐng)導(dǎo)的人民革命斗爭(zhēng)是延安精神產(chǎn)生的實(shí)踐基礎(chǔ)

偉大的事業(yè)需要偉大的精神,偉大的精神推動(dòng)偉大的事業(yè)。延安時(shí)期是中國(guó)革命走向勝利����、中國(guó)共產(chǎn)黨扭轉(zhuǎn)乾坤���、創(chuàng)造輝煌業(yè)績(jī)的黃金時(shí)期����,只有這樣的偉大時(shí)代才能產(chǎn)生偉大的延安精神。延安精神繼承和發(fā)展了井岡山精神和長(zhǎng)征精神,是中國(guó)革命傳統(tǒng)和革命精神的升華����。在延安,我們黨經(jīng)歷了第二次國(guó)內(nèi)革命戰(zhàn)爭(zhēng)�����、抗日戰(zhàn)爭(zhēng)和解放戰(zhàn)爭(zhēng)的重要時(shí)期�,黨領(lǐng)導(dǎo)的人民革命斗爭(zhēng)取得了巨大進(jìn)展,黨在政治上、思想上���、組織上更加成熟和發(fā)展起來(lái)�。這個(gè)時(shí)期���,我們黨還堅(jiān)決抵制和糾正了共產(chǎn)國(guó)際對(duì)中國(guó)革命的錯(cuò)誤指導(dǎo)����。這些都為延安精神的形成奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。延安精神是以延安為中心的各根據(jù)地�、各解放區(qū)的革命精神的總匯���。

(三)中華民族優(yōu)秀文化傳統(tǒng)和民族精神是延安精神產(chǎn)生的歷史文化基礎(chǔ)

延安精神是中國(guó)人民英勇奮斗、奮發(fā)圖存精神的集中體現(xiàn),是中國(guó)人民革命精神發(fā)展的重要里程碑。在中華民族的長(zhǎng)期實(shí)踐中,我們形成了以愛(ài)國(guó)主義為核心的勤勞勇敢����、團(tuán)結(jié)統(tǒng)一���、愛(ài)好和平�、自強(qiáng)不息的民族精神�。延安時(shí)期��,這種民族精神經(jīng)過(guò)共產(chǎn)黨人的繼承與創(chuàng)新����,發(fā)生了現(xiàn)代轉(zhuǎn)換,也就是勤勞勇敢的精神轉(zhuǎn)換為自己動(dòng)手�、豐衣足食的創(chuàng)業(yè)精神;團(tuán)結(jié)統(tǒng)一的精神轉(zhuǎn)換為無(wú)產(chǎn)階級(jí)的愛(ài)國(guó)主義精神;愛(ài)好和平的精神轉(zhuǎn)換為無(wú)產(chǎn)階級(jí)的國(guó)際主義精神;自強(qiáng)不息的精神轉(zhuǎn)換為獨(dú)立自主����、自力更生的奮斗精神�。這就使我們的民族精神有了新的實(shí)踐形態(tài)����,成為能夠體現(xiàn)中國(guó)共產(chǎn)黨人的崇高理想和堅(jiān)強(qiáng)意志的現(xiàn)代革命精神��。

(四)中國(guó)共產(chǎn)黨和中國(guó)人民的偉大創(chuàng)造是延安精神產(chǎn)生的主體條件

延安精神是中國(guó)共產(chǎn)黨和中國(guó)人民的創(chuàng)造成果,是毛澤東和黨的領(lǐng)袖們親手培育和倡導(dǎo)的實(shí)踐結(jié)晶�����。延安時(shí)期��,我們黨重視理論學(xué)習(xí),加強(qiáng)黨性修養(yǎng)����,投身革命實(shí)踐�,領(lǐng)袖率先垂范�,這些都是延安精神形成的重要條件�。毛澤東的《中國(guó)共產(chǎn)黨在民族戰(zhàn)爭(zhēng)中的地位》��、劉少奇的《論共產(chǎn)黨員的修養(yǎng)》���、周恩來(lái)的《我的修養(yǎng)要?jiǎng)t》����,被稱為“黨性修養(yǎng)三著”����,對(duì)加強(qiáng)黨性修養(yǎng)發(fā)揮了重要作用�。

延安精神有一個(gè)逐漸形成和發(fā)展的過(guò)程���,若以延安時(shí)期十三年為考察對(duì)象�,這一過(guò)程大體劃分為三個(gè)階段。

(一)延安精神的孕育期�。從1935年10月到1938年9月是延安精神的孕育期���,主要標(biāo)志是我們黨倡導(dǎo)的抗大精神和白求恩精神以及提出“馬克思主義中國(guó)化”的重大任務(wù)�。

“抗大”是中國(guó)人民抗日軍政大學(xué)的簡(jiǎn)稱���,是黨在延安時(shí)期創(chuàng)辦的培養(yǎng)高級(jí)軍政干部的最高軍事學(xué)府��?���?勾蟮慕逃结樖牵簣?jiān)定正確的政治方向����,艱苦奮斗的工作作風(fēng)�,靈活機(jī)動(dòng)的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)��。毛澤東多次到抗大講話,反復(fù)強(qiáng)調(diào)確立堅(jiān)定正確的政治方向的重要性。而且指出要堅(jiān)持“抗日救國(guó)”的方向�����,就要有“三個(gè)犧牲”的決心��,“第一個(gè)決心是要犧牲升官�����,第二個(gè)決心是要犧牲發(fā)財(cái)���,第三更要下一個(gè)犧牲自己生命的最后的決心!”抗日戰(zhàn)爭(zhēng)中,抗大培養(yǎng)了10多萬(wàn)名德才兼?zhèn)涞母刹?����,他們?cè)诿褡鍛?zhàn)爭(zhēng)中���,起了重要的骨干作用和先鋒作用,也形成了艱苦奮斗�、英勇?tīng)奚目勾缶瘛?br />

白求恩是加拿大一位著名的胸外科專家,共產(chǎn)黨員����。1938年他受美國(guó)�����、加拿大共產(chǎn)黨的派遣����,到達(dá)晉察冀抗日前線工作��。1939年12月21日�,毛澤東寫(xiě)了《紀(jì)念白求恩》一文��,高度贊揚(yáng)了他對(duì)工作極端負(fù)責(zé)任,對(duì)同志極端熱忱,毫不利己、專門(mén)利人的崇高精神��。偉大的國(guó)際主義戰(zhàn)士白求恩�,給中國(guó)人民和世界人民留下極其珍貴的精神財(cái)富�。

1938年9月�����,決定中國(guó)命運(yùn)的六屆六中全會(huì)舉行�。在會(huì)上,毛澤東第一次明確提出“馬克思主義中國(guó)化”的歷史任務(wù)���。毛澤東特別強(qiáng)調(diào):“使馬克思主義在中國(guó)具體化���,使之在其每一個(gè)表現(xiàn)中帶著必須有的中國(guó)的特性�����,即是說(shuō)�,按照中國(guó)的特點(diǎn)去應(yīng)用它�,成為全黨亟待了解并亟須解決的問(wèn)題�。”這是毛澤東對(duì)中國(guó)革命最重要的貢獻(xiàn)之一���,不僅指導(dǎo)了抗日戰(zhàn)爭(zhēng)的勝利�����,而且對(duì)后來(lái)指導(dǎo)中國(guó)革命和建設(shè)都有深遠(yuǎn)的意義。對(duì)推進(jìn)黨的理論創(chuàng)新、對(duì)延安精神的形成具有決定性意義����。

(二)延安精神的形成期。從1938年9月到1945年6月是延安精神的形成期,主要標(biāo)志是大生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)和延安整風(fēng)運(yùn)動(dòng)的開(kāi)展。毛澤東稱這是中國(guó)革命鏈條中起決定性作用的兩個(gè)環(huán)節(jié)�,抓住這兩個(gè)環(huán)節(jié),就抓住了中國(guó)革命的全局��。

1939年抗日戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)入相持階段以后,根據(jù)地出現(xiàn)了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)困難。1939年2月�,中共中央發(fā)出了“自己動(dòng)手���,自力更生�,艱苦奮斗,克服困難”的偉大號(hào)召���,興起了轟轟烈烈的大生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)�。三五九旅在南泥灣墾荒過(guò)程中所煥發(fā)出來(lái)的自力更生、艱苦奮斗的革命精神����,即聞名于世的“南泥灣精神”����,是延安精神的重要組成部分���。

為了增強(qiáng)黨性,保持黨的先進(jìn)性��,從1942年初開(kāi)始到1945年,以延安為中心,在全黨范圍內(nèi)普遍開(kāi)展整風(fēng)運(yùn)動(dòng)�����。延安整風(fēng)��,開(kāi)創(chuàng)了保持黨的先進(jìn)性的重要形式,實(shí)現(xiàn)了全黨的新的團(tuán)結(jié)和統(tǒng)一����,并形成了實(shí)事求是、理論聯(lián)系實(shí)際的延安整風(fēng)精神��。

(三)延安精神的成熟期。從1945年6月到1948年3月是延安精神的成熟期���,主要標(biāo)志是黨的七大勝利召開(kāi)���,確立了毛澤東思想在全黨的指導(dǎo)地位。毛澤東在七大上總結(jié)的黨的優(yōu)良作風(fēng)�����,即理論與實(shí)際相結(jié)合的作風(fēng)�����、和人民群眾密切聯(lián)系在一起的作風(fēng)、批評(píng)和自我批評(píng)的作風(fēng)�,是共產(chǎn)黨人革命精神的核心���,是馬克思主義政黨區(qū)別于其它任何政黨的顯著特征�����,從一定意義上講�,也是對(duì)延安精神的理論概括��,標(biāo)志著延安精神的成熟���。此后���,延安精神始終隨著時(shí)代和實(shí)踐的發(fā)展不斷得到新的豐富和發(fā)展。

延安精神內(nèi)容及精髓:二、延安精神的主要內(nèi)容

(一)堅(jiān)定正確的政治方向是延安精神的靈魂

延安時(shí)期我們黨堅(jiān)持的堅(jiān)定正確的政治方向����,集中體現(xiàn)在堅(jiān)持抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線��,一切為著戰(zhàn)勝日本帝國(guó)主義;體現(xiàn)在堅(jiān)持黨的七大路線�����,建立獨(dú)立、自由����、民主����、和平的新中國(guó)����。貫徹黨的政治路線,完成黨的歷史任務(wù)�,必須大力培養(yǎng)和造就一大批政治堅(jiān)定的優(yōu)秀的黨的干部���,為黨的事業(yè)的勝利發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保證和人才保障����。延安時(shí)期���,黨把培養(yǎng)為民族解放英勇奮斗的高素質(zhì)干部作為“戰(zhàn)斗任務(wù)”來(lái)實(shí)施����,在延安和其他革命根據(jù)地創(chuàng)辦了幾十所干部院校,培養(yǎng)了一支能打仗�����、懂經(jīng)濟(jì)�、善管理的干部隊(duì)伍,對(duì)日后順利地接管各大城市和建設(shè)新中國(guó)�����,起了重要的作用��,成功解決了培養(yǎng)和造就什么人這個(gè)確保堅(jiān)定正確的政治方向始終不動(dòng)搖的關(guān)鍵問(wèn)題。

(二)解放思想、實(shí)事求是的思想路線是延安精神的精髓

解放思想��,實(shí)事求是的思想路線�,就是一切從實(shí)際出發(fā),理論聯(lián)系實(shí)際�,把馬克思主義的基本原理與中國(guó)革命的具體實(shí)際相結(jié)合�����,克服教條主義和經(jīng)驗(yàn)主義,實(shí)現(xiàn)馬克思主義中國(guó)化���。堅(jiān)持黨的思想路線���,就要堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā),理論聯(lián)系實(shí)際�����,把馬克思主義基本原理同中國(guó)具體實(shí)際相結(jié)合,努力探索適合中國(guó)國(guó)情的革命和建設(shè)的發(fā)展道路����。黨的思想路線來(lái)之不易���,我們黨在幼年時(shí)期理論水平不夠高,黨內(nèi)存在著主觀主義和教條主義��,幾乎葬送了中國(guó)革命�����。由于黨內(nèi)長(zhǎng)期以來(lái)形成的教條主義的傳統(tǒng)����,加之����,又有共產(chǎn)國(guó)際的背景���,要從根本上肅清教條主義毒害,要使全黨自覺(jué)地以實(shí)事求是的思想路線為指導(dǎo)����,是一件十分艱難的事業(yè)����。從遵義會(huì)議在黨中央高層初步確立實(shí)事求是的思想路線��,后來(lái)通過(guò)將近四年的延安整風(fēng)運(yùn)動(dòng)���,終于實(shí)現(xiàn)了在全黨確立實(shí)事求是思想路線的偉大任務(wù)��,為抗日戰(zhàn)爭(zhēng)和新民主主義革命的勝利奠定了堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。

(三)全心全意為人民服務(wù)的根本宗旨是延安精神的本質(zhì)

為人民服務(wù)是馬克思主義最鮮明的政治立場(chǎng)��,是中國(guó)共產(chǎn)黨的根本宗旨���。全心全意為人民服務(wù)�,就是始終堅(jiān)持人民利益高于一切�����,一切從人民的根本利益出發(fā),一切為了群眾�,一切依靠群眾�,真心實(shí)意地幫助人民實(shí)現(xiàn)自己的利益。這個(gè)根本宗旨�����,是由共產(chǎn)黨的無(wú)產(chǎn)階級(jí)先鋒隊(duì)性質(zhì)決定的,又是以唯物史觀為理論依據(jù)的���。毛澤東的《紀(jì)念白求恩》、《為人民服務(wù)》���,對(duì)為人民服務(wù)作了精辟論述��。在黨的七大上�,毛澤東又把“全心全意為人民服務(wù)”規(guī)定為黨的根本宗旨和共產(chǎn)黨人言行的出發(fā)點(diǎn)和歸宿�����,更加充分體現(xiàn)了我們黨的性質(zhì)和特點(diǎn)。延安時(shí)期,從制定路線方針政策到具體實(shí)踐���,從政權(quán)機(jī)關(guān)到基層組織,從黨的領(lǐng)袖到普通戰(zhàn)士�,始終面向群眾、服務(wù)群眾����,樹(shù)立了“為民謀利”��、“人民救星”的光輝典范。延安時(shí)期執(zhí)政經(jīng)驗(yàn)告訴我們:得民心者得天下����,失民心者失天下�,人民是我們黨的生命之根���、力量之源�����、勝利之本。

(四)自力更生��、艱苦奮斗的創(chuàng)業(yè)精神是延安精神的特征

自力更生體現(xiàn)著一種主體精神���,是我們黨的一貫主張。艱苦奮斗體現(xiàn)著一種奮斗精神,是中國(guó)共產(chǎn)黨的政治本色�����。自力更生���、艱苦奮斗�,是我們不斷奪取黨和人民事業(yè)新勝利的傳家寶。延安時(shí)期自力更生��、艱苦奮斗精神是堅(jiān)持堅(jiān)定正確的政治方向的革命情操,是奮發(fā)圖強(qiáng)�����、銳意進(jìn)取的創(chuàng)造精神�����,是崇尚艱苦樸素��、勤儉節(jié)儉的生活方式和保持生機(jī)勃勃����、樂(lè)觀向上的精神狀態(tài)�。正是依靠這種精神��,我們克服了嚴(yán)重的物質(zhì)困難�,粉碎了國(guó)民黨的經(jīng)濟(jì)封鎖���,有效地保衛(wèi)和擴(kuò)大了抗日根據(jù)地�,進(jìn)而團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)人民戰(zhàn)勝了強(qiáng)大的國(guó)內(nèi)外敵人���,不斷開(kāi)創(chuàng)革命事業(yè)的新局面��。

延安精神的主要內(nèi)容���,是一個(gè)相互聯(lián)系的整體,需要全面把握和深刻理解����。其中堅(jiān)定正確的政治方向是靈魂���,解放思想��、實(shí)事求是的思想路線是精髓��,全心全意為人民服務(wù)的根本宗旨是本質(zhì),自力更生、艱苦奮斗是特征�。此外,延安精神還包括民主的精神�、對(duì)外開(kāi)放的精神�、愛(ài)國(guó)主義的精神�、批評(píng)和自我批評(píng)的精神等��。

陜公網(wǎng)安備 61060202000201號(hào)??陜ICP備17014252號(hào)-1? 網(wǎng)站地圖XML?建議使用1360x768以上分辨率瀏覽

陜公網(wǎng)安備 61060202000201號(hào)??陜ICP備17014252號(hào)-1? 網(wǎng)站地圖XML?建議使用1360x768以上分辨率瀏覽